常规振动时效的主机、传感器、测速装置能从电机及工件处检测到的信号有激振频率和振动加速度,根据它们可测得工件的共振频率(近似于固有频率)及其峰值。由于内应力与固有频率及其振幅值有一定的趋势关系,故可依据固频及其幅值变化,间接、定性地反映工

艺效果。

举例说明:

(1)弹吉它时,把琴弦绷得越紧,音调就越高,也即频率就越高;所以琴弦拉力越大,振动频率越高。反之,频率变低,说明琴弦松了,也即内应力变小了。

(2)假设你用双手拉扯一根橡皮绳的两头,绳上有一只小动物在上面跳动,你会发现:把橡皮筋绷得越紧,它引起的振动就越小;绷得越松,小动物引起的振动就越大。也即工件内部拉力越大,强迫振动引起的振幅就越小。反之,振幅变大就说明工件的内应力变小了

振动时效不可盲目采用全自动时效方式:

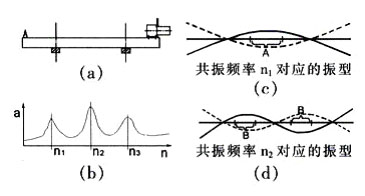

如下图梁形工件(a)扫描得 a-n 曲线如图(b),根据科学振动时效原理,进行振型分析后由图(c)(d)显然可见:共振频率 n1 可重点消除 A 区应力,n2 可重点消除 B 区应力。反之,针对有效工艺参数事先不熟悉的工件,若不分析工件应力位置,不分析现场峰值及振型与工件区域的对应关系,就按事先设定的原则去时效,则常会带来误时效、漏时效、乱时效。例:

假设残余应力在 A 区,选振幅高的频率 n2 去时效则对 A 区没有效果,也即误时效;

假设残余应力在 B 区,选频率值低的频率 n1 去时效,B 区也达不到效果,也即误时效;

假设 A、B 区均有残余应力,若只选择其中一个峰值(即单峰值)时效则总有一区没有效果,即漏时效;因为只有 n1、n2 双峰值处理才能使 A、B 区都有效;

假设 A、B 区中只有一个区域有残余应力,既用 n1 又用 n2 去时效工件就会带来时间的浪费、无谓的电机损耗及噪音,也可能导致工件薄弱环节的疲劳,也即乱时效。

总之,由于振动时效控制箱(主机)只能识别 a-n 曲线(b);而振型只能靠操作者去现场亲自识别,

所以盲目采用设备的全自动时效方式,必然导致误时效、漏时效、乱时效。也即,只有操作者根据残余应

力分布先通过识别振型再反过来选择频率才可能达到时效效果。

中文

中文 English

English